Sensibiliser les jeunes aux discriminations anti-LGBT

En se basant sur les outils de l'éducation populaire, Stéphane Aurousseau et son association Couleurs Gaies ont créé une séquence pour sensibiliser les jeunes aux discriminations anti-LGBT.

La ressource

Depuis 2001, Stéphane Aurousseau et son association Couleurs Gaies interviennent auprès des jeunes pour les sensibiliser aux discriminations subies par les personnes LGBT (Lesbiennes, Gays, Bisexuelles, Transgenres), le tout avec des outils de l’éduc pop. Rencontre avec Stéphane autour d’une séquence pédagogique qui fait ses preuves depuis 2008.

En quoi consiste la séquence consacrée à la lutte contre l’homophobie et toutes les formes de discriminations, que tu as développée avec ton association Couleurs Gaies ?

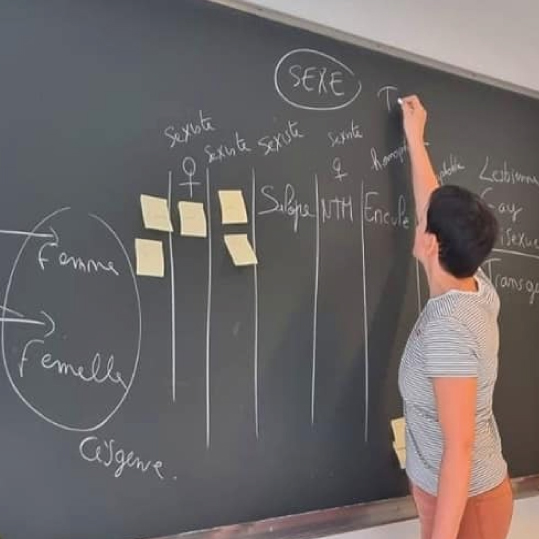

Cette séquence est divisée en trois parties plus une quatrième un peu particulière. D’abord, un mur des insultes : son objectif, à travers l'étymologie des gros mots utilisés par les adolescents et les adultes, consiste à faire ressortir le caractère éminemment sexiste et homophobe des insultes les plus courantes. Leur point commun réside dans la connotation sexuelle qu’elles portent, ce qui met en évidence la notion de tabou qui pèse encore sur la sexualité. Cela explique que, sur un certain nombre de sujets, dont celui de l'homophobie et de la transphobie, les émotions prennent parfois le dessus sur la réflexion. L'objectif de la première partie est à la fois d'insister sur les blocages cognitifs qui empêchent de discuter de ces sujets-là sérieusement, et surtout de démontrer l'omniprésence du sexisme et de l'homophobie dans les mots que nous utilisons.

La deuxième partie est un débat mouvant assez classique (ndlr : deux opinions sur un sujet sont présentées, chacune correspondant à un côté de la pièce dans laquelle les participants se trouvent, et ceux-ci sont invités à se placer du côté qui correspond le plus à ce qu’ils et elles pensent). On leur propose plusieurs petites phrases, par exemple “Les lesbiennes sont des femmes déçues par les hommes”, on demande de prendre position et on provoque le débat dans le groupe. L’objectif est d'aller déconstruire un certain nombre de stéréotypes en lien avec les questions LGBT, sans les annoncer comme tels au départ.

Dans la troisième partie, le photolangage, on leur propose des images mettant en scène des sujets polémiques dans la société française (par exemple : fumer du cannabis, porter le voile, ou deux hommes s’embrassant en public), puis on leur demande simplement de lever la main s'ils et elles estiment que la situation les met mal à l'aise, pour les raisons qui les regardent. Seules les dernières photos sont en lien avec les questions LGBT, sur à peu près une dizaine. Cela vise à faire remarquer au groupe que la situation du minoritaire est potentiellement vécue par tout le monde : dans un débat d'idées, on peut forcément se retrouver en minorité. La peur du regard de l'autre, du jugement, de l'exclusion, fait qu'à un moment donné on peut s'autocensurer, développer des stratégies de contournement, vivre une forme de mal-être plus ou moins prononcé, et qui est due essentiellement au fait que la majorité n'est pas particulièrement bienveillante avec les minorités au sens large. Donc c'est un appel à la tolérance générale, à travers une démonstration assez simple et facile à comprendre.

La dernière partie est un témoignage des intervenants ou intervenantes, qui peuvent être gays, lesbiennes, des personnes asexuelles (qui ne ressentent pas ou peu d’attirance sexuelle*), transidentitaires (dont dont l’identité de genre (homme, femme, non-binaire*) ne correspond pas à son sexe biologique, assigné à la naissance) ou alliés hétérosexuels. On a parmi nos intervenants des hétéros, hommes et femmes, qui se posent d’ailleurs toujours la question de leur légitimité. J'essaie de leur expliquer que leur présence est très utile, parce que la plupart des gens devant nous ne sont pas LGBT, et donc voir qu'une personne qui n'est pas directement concernée s'engage dans une cause, c'est un témoignage extrêmement précieux. D’autant plus que, généralement, ces intervenants ne sont pas là par hasard, ils ont été sensibilisés de manière indirecte par un membre de leur famille, un ami ou autre.

Est-ce que ces témoignages sont préparés ?

Alors, le public peut croire que c'est une carte blanche, mais en fait, tout est travaillé en amont. Lorsque l’association Couleurs Gaies intervient dans les différents établissements scolaires, les animateurs sont très cadrés. J'insiste là-dessus, parce qu'aller à la rencontre des jeunes sur des sujets sensibles, ce n'est pas provoquer une discussion à bâtons rompus. Les intervenants ne sont pas forcément chercheurs en sciences sociales, mais ils acquièrent un minimum d’expertise sur le fond, et puis il y a surtout une expérience de la pédagogie, qui peut s'apprendre sur le tas, mais qui est le fruit d'un apprentissage.

Les ressources de cette séquence sont-elles en libre accès, comme cela est le cas pour la séquence pédagogique que tu as créée sur la laïcité ?

On remet le support à qui le veut, il n’y a pas de droits d’auteur sur la fiche technique. Mais dans les faits, les gens qui nous sollicitent préfèrent généralement une incarnation sur ce genre de sujet. C'est l’inverse de la séquence laïcité où, justement, le sujet est difficile à incarner. Sur les questions de la LGBT-phobie, nos interlocuteurs ont tendance à considérer que l'incarnation fait tout. Ce n'est pas vrai, mais ça fait partie du jeu. Cependant, à part la partie témoignage qui est un peu particulière, le reste est à la portée de n'importe quel pédagogue qui travaille un peu ces sujets. Et il n'est pas nécessaire, évidemment, d'être une personne LGBT pour s'approprier la séquence et la diffuser, soit en milieu scolaire, qui constitue la majorité de nos interventions, soit en milieu socioculturel.

Êtes-vous beaucoup sollicités ?

Sur cette séquence-là, on voit 10 000 élèves par an en Lorraine, c'est beaucoup. En 2008, quand on a commencé à intervenir avec cette séquence, on voyait 200 à 300 élèves par an et on ne fonctionnait qu'avec des bénévoles. Aujourd'hui, l'essentiel du travail est fait par trois salariés qui sont financés quasiment exclusivement par la DILCRAH (Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT). C'est un dispositif national pour la lutte contre les discriminations. Il est évident que cela peut s'arrêter du jour au lendemain, vu le contexte actuel. On est complètement dépendant de la situation publique.

En 2008, qu'est-ce qui t'avait amené à créer cette séquence ?

Il y a eu plusieurs concours de circonstances. L'association Couleurs Gaies a été créée en 1999. Et à partir des années 2000, parmi les sujets de préoccupation des associations, il y a le fort taux de suicide des jeunes gays et lesbiennes. Le sujet commençait à être étayé du côté des sciences sociales, notamment avec des études nord-américaines qui montraient que les jeunes gays et lesbiennes avaient un taux de suicidalité entre cinq et dix fois supérieur à celui des hétéros de la même tranche d'âge. Cela correspondait plus ou moins à une observation diffuse que l'on avait sur le terrain. On souhaitait travailler sur ce sujet-là, en invitant les enseignants à s'emparer de ces outils et réflexions, pour faire avancer le sujet auprès des publics scolaires. C’est ainsi qu’en 2001, l’association Couleurs Gaies a entamé sa collaboration avec le ministère de l’Éducation. Et puis, tout doucement, on a fait des expériences, avec différents outils. À un moment donné, il y a une cristallisation sur cette séquence qui semblait particulièrement pertinente. Elle a été créée en 2008 et demeure plus ou moins la même depuis.

Elle change à la marge tous les deux à trois ans mais la technique d'animation, elle, est éprouvée. Elle est à la fois suffisamment cadrée pour éviter les débordements de la part des publics, mais également d'intervenants qui seraient moins bien formés ou n'auraient pas tout à fait compris l'objectif de nos interventions. Et en même temps, une fois que les intervenants sont aguerris, ils ont évidemment une marge de manœuvre qui fait que d'un intervenant à l'autre, la séquence n'est pas exactement pareille, même si la qualité est évidemment respectée.

Avec le recul, notes-tu des différences dans les réactions des élèves à cette séquence ?

Il y a 15 ans, il était extrêmement rare d'avoir des jeunes qui viennent nous voir à la fin de l’intervention pour nous dire “Merci, je suis concerné, ça m'a fait du bien”. Aujourd'hui, c'est quasiment systématique. On voit vraiment que les nouvelles générations conçoivent ces sujets-là très différemment de leurs aînés, c'est-à-dire même les jeunes d’il y a 20 ans. Au regard de l'évolution d'une société, c'est extrêmement rapide, même si le regard militant fait qu'on est toujours impatient, ce qui est normal et compréhensible. Cela ne signifie pas que tout est réglé, notamment parce que l’on est confronté aujourd’hui à des phénomènes homophobes et transphobes qui n'existaient pas il y a 20 ans.

Comment cela se manifeste-t-il ?

Il y a 20 ans, on intervenait devant des publics qui étaient plutôt ignorants. Le simple fait d'apporter des éléments de connaissance faisait bouger les lignes. Aujourd'hui, la difficulté première sur ce sujet-là, c'est l'hétérogénéité des groupes de jeunes que l'on rencontre. Il y en a à qui on a l'impression de ne plus avoir grand-chose à apprendre, et qui sont parfois même un peu prétentieux parce qu'ils pensent déjà tout savoir. Et de l'autre côté, on a une partie de la jeunesse qui rejette tout en bloc, pas par méconnaissance, mais pour des raisons politiques ou confessionnelles. Et ça, ça change la donne. Il y a 15 ans, je n'avais jamais de réflexion du type “au nom de ma religion ou au nom de mes opinions politiques (sous-entendu bien à droite), je comprends ce que vous dites, mais je ne suis pas d'accord avec vous”. Aujourd'hui, cela arrive régulièrement.

Est-ce plus difficile d’animer cette séquence aujourd'hui qu'il y a même dix ans ?

Non, elle n'est pas plus difficile à animer. En revanche, elle nécessite d'autres stratégies discursives, même si l’outil reste le même. Quand on intervient en classe, on doit respecter la même déontologie qu'un enseignant, la même neutralité. Le problème, c'est qu'on se retrouve, contrairement au passé, face à des élèves qui expriment eux-mêmes des positions politiques. Mais c'est diffus, les jeunes ne disent pas qu’ils sont encartés dans le parti d’Éric Zemmour ou de Marine Le Pen. Notre travail consiste à essayer d'expliciter les positionnements, y compris sur les questions religieuses. Quand un jeune adulte dit “Moi, au nom de la religion, je ne peux pas être d'accord avec vous”, il faut l’amener tout doucement à expliciter son propre positionnement, ce qui n'a rien d'évident. “De quelle religion parles-tu ? Parce que quand tu dis « la religion », tu sous-entends que toutes les religions réagiraient de la même manière. Et tu sous-entends surtout qu'à l'intérieur d'un courant religieux, tous les croyants devraient réagir de la même manière”.

Le simple fait d'amener les jeunes à expliciter leurs références idéologiques, c'est déjà beaucoup. On n'avait pas besoin de faire il y a 15 ans, à l’époque, on était simplement sur la déconstruction des stéréotypes les plus bêtes.

Es-tu optimiste sur la suite ?

Alors, je suis d'un naturel peu optimiste. Malgré tout ce que je viens de te dire, ce qui m’inquiète, c’est autant une sorte de rigidification intellectuelle, de radicalisation dans la haine, que, de l’autre côté, des poussées identitaires radicalisées, y compris de la part des jeunes LGBT. Cela amène les gens à ne plus réussir à cohabiter et à se regarder en chiens de faïence. Donc je ne suis pas forcément optimiste, mais mon pessimisme n'est pas en lien avec l'évolution spécifique de la cause LGBT, il est en lien avec une perception personnelle et globale de l'évolution des sociétés sur les questions identitaires.

Est-ce qu’il y a des choses en particulier qui te font dire ça ?

Dans 95 % des cas, la séquence se passe très bien, tout le monde est content, sinon on ne le ferait pas. Mais quand il y a des débats un peu musclés, je les décode généralement comme une guerre identitaire. C'est communauté contre communauté, et cela ne me réjouit pas du tout.

J'imagine que cela montre aussi que ce genre de séquences est d'autant plus utile et nécessaire…

Si ça ne servait à rien, je ne le ferais plus en effet. À l'association Couleurs Gaies, dont j’ai été président fondateur quand j'avais 22 ans en 1999, c'est la dernière responsabilité que j'ai encore aujourd’hui : celle de la coordination et de la formation pédagogique des intervenants sur cette séquence. C'est en lien avec mon évolution personnelle, ma trajectoire de vie, et ensuite, je pense que c'est ce qui demeure le plus utile. Non seulement pour les personnes LGBT, parce que savoir qu'il existe des gens bienveillants d'un point de vue théorique, c'est bien, de pouvoir les rencontrer, c'est tout autre chose. Et puis, le but des séquences n'est pas simplement d'envoyer des messages subliminaux aux gens concernés, c'est surtout de travailler la question de l'altérité avec l'ensemble des groupes.

Pour aller plus loin

L’association Couleurs Gaies : https://www.couleursgaies.fr/les-interventions-en-milieu-scolaire/

Définitions issues du glossaire Lumni : https://enseignants.lumni.fr/parcours/1493/lgbtqia-le-glossaire.html

Stéphane Aurousseau (Créateur de la séquence et directeur d’une structure d’animation en Moselle) : stephaurousseau@free.fr

Sensibiliser les jeunes aux discriminations anti-LGBT

Ressources associées